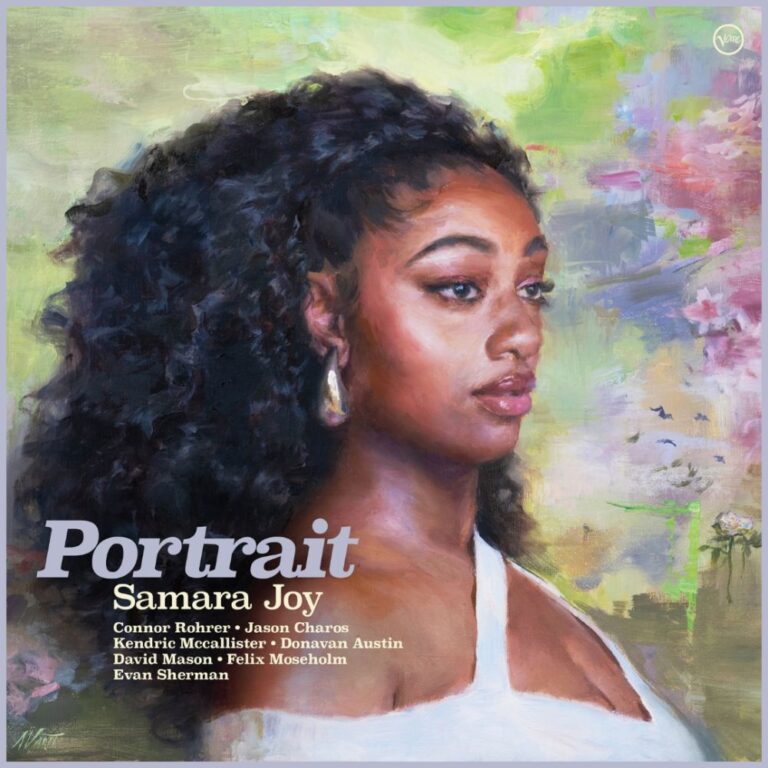

Jumoké Fashola : Samara Joy – “Portrait” (Verve)

L’ouverture a cappella de la reprise par Samara Joy de la chanson de Charles Mingus « Reincarnation of a Lovebird » sur son dernier album, « Portrait », m’a captivé dès le moment où je l’ai entendu pour la première fois. Le rythme envolé, l’expressivité de sa voix et la confiance tranquille d’une chanteuse qui maîtrise parfaitement son instrument et qui est prête à relever de nouveaux défis sont toutes magnifiquement mises en valeur sur cet album. Ce n’est qu’un des morceaux les plus marquants de l’album.

Chaque artiste doit se poser des questions lorsqu’il sort un nouvel album. Sera-t-il assez bon ? Recevra-t-il le même accueil que mes œuvres précédentes ? Résistera-t-il à l’examen minutieux de ses pairs, des critiques et du public ? De plus, comment puis-je continuer à évoluer en tant qu’artiste ? sans tomber dans une ornière ni perdre ma vision créative au milieu des exigences de l’industrie ?

Il est important de noter que Samara est encore au début de la vingtaine, qu’elle est très demandée en tant qu’interprète et qu’elle a déjà remporté de nombreux Grammys, dont le très convoité Best New Artist Award en 2023. Elle aurait pu se sentir dépassée par toutes ces distinctions, mais je suis impressionné par la façon dont elle a relevé ces défis et élargi ses horizons, laissant sa marque unique sur l’album.

« Portrait », enregistré au légendaire studio Van Gelder dans le New Jersey sur trois jours avec seulement deux ou trois prises de chaque morceau, illustre l’évolution de Samara en tant que chanteuse tout en rendant hommage aux traditions qui l’ont inspirée. Il reflète également sa carrière musicale plus large. influences, notamment ses racines dans le gospel et le R&B. Bien qu’elle soit souvent comparée à des grands noms comme Sarah Vaughan, Carmen McRae et Betty Carter, ce qui transparaît est la voix distincte d’une artiste qui comprend ses capacités et est prête à prendre des risques, même si son public cible – la génération Z – pourrait ne pas l’apprécier pleinement au début.

C’est pourquoi « Portrait » est l’album qui m’enthousiasme le plus cette année. Il a le potentiel de devenir un futur classique, un album que les chanteurs étudieront pendant des années. Il encourage les jeunes artistes à faire preuve de courage et de liberté dans leurs choix créatifs. , sans être encombré par des contraintes commerciales, et d’expérimenter et de jouer.

Samara Joy a un brillant avenir devant elle. « Portrait » donne un aperçu de ce qu’elle pourrait accomplir par la suite. C’est l’album dont les gens se souviendront dans les années à venir avec la phrase « Je me souviens quand… »

N’attendez pas le futur – vivez-le maintenant !

Jumoké Fashola est un journaliste, animateur et chanteur qui présente actuellement une gamme de programmes artistiques et culturels sur BBC Radio 3, BBC Radio 4 et BBC London.

Max Cole : Alice Coltrane – “The Carnegie Hall Concert” (Impulse!)

En tant qu’adolescent, je me souviens très bien avoir vu pour la première fois la reprise de « Live at the Village Vanguard Again ! » de John Coltrane. Le quintet New Thing de Trane se tient à l’entrée du prestigieux club. Je me souviens avoir pensé : « Qui sont ces êtres ? » Alice Coltrane se tient au milieu, rayonnante, calme. Quelques années plus tard, une amie chère a séjourné à l’ashram Shanti Anantam et est revenue avec une pochette de CD autoproduits de musique hindoue dévotionnelle d’Alice Coltrane (alors connue sous le nom de Turiyasangitananda). J’étais captivée.

J’avais entendu parler de cet enregistrement historique sous forme de bootleg, mais avec cette sortie, les fans de la musique d’Alice Coltrane ont enfin eu la chance de s’immerger dans le concert complet. Ce soir-là en 1971, le groupe d’Alice Coltrane faisait partie d’un programme plus vaste pour une collecte de fonds pour l’Integral Yoga Institute de Swami Satchidananda, aux côtés de l’auteure-compositrice-interprète Laura Nyro et du groupe soul beat The Rascals. Mais la formation jazz qui a rejoint Alice Coltrane sur scène présentait certains des plus grands joueurs Free de l’époque. Pharoah Sanders associé à Archie Shepp aux anches, les bassistes Jimmy Garrison et Cecil McBee ont fait équipe avec les batteurs Ed Blackwell et Clifford Jarvis, complétant un ensemble qui comprenait également un tambura et des joueurs d’harmonium.

Le concert débute avec une magnifique interprétation de « Journey In Satchidananda » avec Sanders à la flûte, qui apporte une sensation de légèreté distincte par rapport à la version de l’album. Il y a une électricité palpable dans l’air, ou un sentiment d’occasion qui semble différent des enregistrements en studio de la liste des morceaux ici. Les chansons sont équilibrées entre des méditations bienheureuses et des nappes sonores brûlantes, de sorte que le concert aille crescendo de manière à faciliter la navigation céleste personnelle. Alors que les chansons « Journey In Satchidananda » et « Shiva-Loka » d’Alice Coltrane offrent une base suffisante pour l’expansion de la conscience, les versions des compositions « Africa » et « Leo » de John Coltrane servent de support à des improvisations ardentes et exploratoires, alors que le groupe trouve l’équilibre parfait entre communion universelle et révélation du free jazz.

J’ai toujours pensé que la musique d’Alice Coltrane était comparable à l’océan, accentuant comme elle le fait souvent un certain battement apaisant, capable de se transformer en une tempête à tout moment. Mais après avoir lu les récits d’Alice Coltrane sur la lévitation et la projection astrale dans son livre « Monument Eternal », ces métaphores naturalistes me semblent inadéquates, liées comme elles le sont par les forces de la gravité. Alice Coltrane est simplement sur un plan astral qui lui est propre.

Max Cole est un écrivain et passionné de musique basé à Düsseldorf, qui a écrit pour des labels et des magazines tels que Straight No Chaser, Kindred Spirits, Rush Hour, South of North, International Feel et la Red Bull Music Academy.

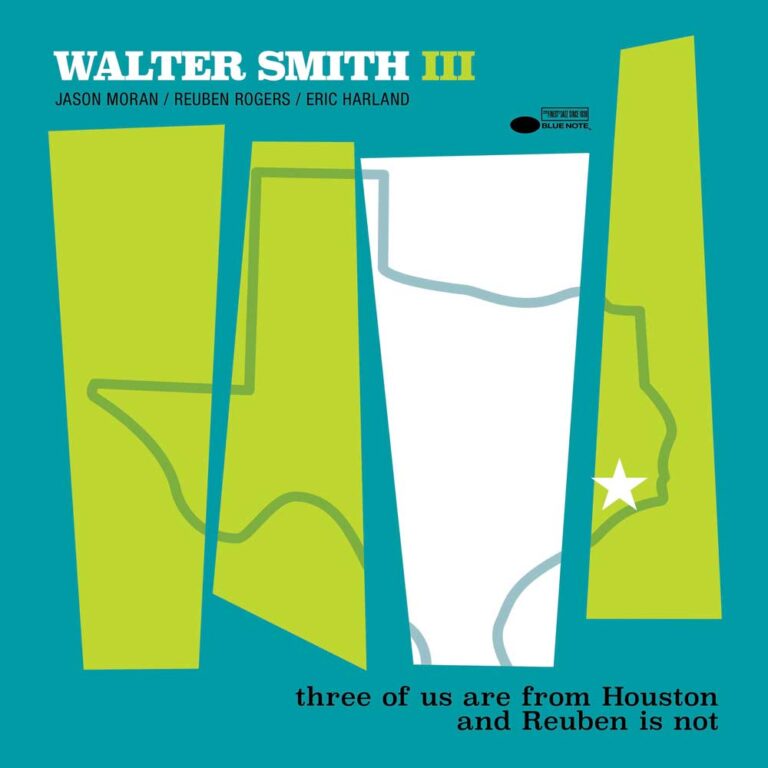

Kevin Le Gendre : Walter Smith III – “Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not” (Blue Note)

L’humour n’est plus vraiment présent dans le jazz de nos jours, mais cela ne veut pas dire qu’il est totalement absent ou réductible au code du “lol”. Cette œuvre de Walter Smith III, qui fait suite à l’excellent ” Return To Casual ” de l’année dernière, montre le saxophoniste-compositeur exerçant un esprit décalé et une provocation salée qui pourraient bien susciter un sourire entendu de reconnaissance de la part de ceux qui apprécient les désagréments du sourire forcé de la vie moderne.

“Office Party Music” est un fabuleux sourire en coin. C’est aussi déprimant et mélancolique que peuvent l’être les réunions de fin d’année en entreprise, offrant matière à réflexion sur ce qui ne se dit pas forcément entre collègues, que ce soit en personne ou en ligne, comme si le travail à distance nous rendait tous plus distants émotionnellement. Le ténor de Smith est majestueux dans tous les cas, glissant sur le pouls détendu avec un ton qui, bien que solide comme du silex, bascule facilement dans la sensibilité par une baisse de volume ou une explosion de souffle, tandis que le pianiste Jason Moran, le batteur Eric Harland et le contrebassiste Reuben Rogers sont discrètement soulagés mais percutants alors que la chanson se construit vers une coda vacillante.

Depuis son premier album « Casually Introducing » en 2006, Smith trace son propre chemin personnel à travers une musique improvisée contemporaine qui résiste agréablement à toute catégorisation, à l’instar de ses pairs et prédécesseurs tels que Moran et Harland, qui, comme le suggère le titre de l’album, partagent un fier héritage texan, contrairement à Rogers. Il est originaire des îles Vierges et s’est taillé une réputation enviable sur la scène américaine grâce à son travail exceptionnel avec Smith, Charles Lloyd et Dianne Reeves, entre autres.

Bien que Smith ait dirigé plusieurs excellents groupes jusqu’à présent, cet ensemble pourrait être son propre « quartet classique » dans le modèle historique de section rythmique acoustique à cors qui compte comme Gordon, Coltrane, Rollins, Ervin et Marsalis. D’abord et avant tout, le groupe a atteint cette cohésion quatre en un, un à quatre, qui produit de la beauté autrement que par des solos, aussi accrocheurs soient-ils. Les moments d’improvisation simultanée, où les rythmes se chevauchent ou se faufilent les uns dans les autres, sont efficaces, surtout lorsque la main droite précipitée de Moran et la caisse claire claquante de Harland deviennent une sorte de voix percussive unifiée pleine d’élan qui s’élève souvent à partir d’un tempo lent ou moyen.

Smith a trouvé sa propre façon de créer de l’énergie sans nécessairement faire monter la pression, même s’il s’enflamme parfois avec des passages de doubles croches tourbillonnants et sinueux qui sont attaqués avec une réelle vigueur. Pourtant, sur “Gangsterism On Moranish”, Smith est froidement plaintif, voire las, glissant et faisant glisser ses phrases dans la vie sur l’intro stop-start avant que le groove ne s’installe et que la mélodie ne penche astucieusement vers les aspirations gospel-soul rayonnantes de Stevie Wonder ou de Donny Hathaway.

Le backbeat de Harland, d’une résonance taquine, est parfait pour le balancement doux. Avec Rogers ajoutant du lest aux basses, le véhicule a une épaisseur que le public hip-hop pourrait apprécier, mais son ambiance découle en grande partie d’un son des années 2000 que Moran lui-même développait sur sa série de pièces écrites sous l’égide de “Gangsterism On” (Canvas; River; Irons; Lunchtable etc.). Les références sont aussi significatives que la musique, et “Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not” dit quelque chose de littéral qui a également un message figuratif sur la créativité comme lieu de rencontre pour ceux qui viennent d’un grand état avec des Stetsons et ceux d’un chapelet d’îles bien plus au sud.

Kevin Le Gendre est journaliste et présentateur radio, particulièrement intéressé par la musique noire. Il collabore à Jazzwise, The Guardian et BBC Radio 3. Son dernier livre est « Hear My Train A Comin’: The Songs Of Jimi Hendrix ».

Sharonne Cohen : Out Of/Into « Motion I » (Blue Note)

La légendaire maison de disques Blue Note occupe une place particulière pour moi, comme j’imagine qu’elle l’est pour de nombreux autres mélomanes. Les artistes emblématiques, le design caractéristique, l’apparence et la sensation des albums, l’héritage de la fusion de la tradition et de l’innovation avant-gardiste.

Honorant le passé tout en regardant vers l’avenir, la mission de Blue Note depuis 85 ans est de mettre en valeur les étoiles montantes du jazz et la musique qu’elles créent. Ce riche héritage se poursuit avec un nouveau collectif de stars et son premier enregistrement, sorti en fin d’année. « Motion I » présente des compositions complexes, intrigantes et tout simplement magnifiques de ses cinq membres talentueux : le pianiste Gerald Clayton, le saxophoniste alto Immanuel Wilkins, le vibraphoniste Joel Ross, le batteur Kendrick Scott et le bassiste Matt Brewer.

Dans l’esprit de la longue tradition de Blue Note qui consiste à réunir des groupes de stars au talent extraordinaire à travers les âges, ces cinq voix parmi les plus marquantes de leur génération poursuivent l’arc de la musicalité supérieure et de l’exploration continue du label. Le nom du groupe fait allusion à cette notion de vénération pour les voix magistrales du passé, tout en maintenant un mouvement continu vers l’étendue ouverte du futur. « Out Of/Into reflète l’évolution de l’histoire de Blue Note et de notre son », explique Scott.

Le collectif a été initialement conçu sous le nom de Blue Note Quintet au début de l’année 2024, pour célébrer le 85e anniversaire du label. Au cours d’une longue tournée, le groupe a enregistré ce premier album. Faisant allusion à son énergie exploratoire, Wilkins explique comment « avec un si long temps sur la route, c’était vraiment agréable d’aller aussi loin que possible », tandis que Clayton commente la façon dont les artistes « se sont poussés les uns les autres à aller plus loin et à creuser plus profondément nuit après nuit ». Avec un groupe aussi exceptionnel que celui-ci, il est facile de comprendre comment, au cours de deux mois, la musique « s’est étendue dans toutes les directions », les choses devenant « à la fois plus serrées et plus lâches ».

L’album inspiré présente sept œuvres originales des membres du groupe, autant de brillants vecteurs d’improvisation explorés au cours de près de 40 concerts. Les parcours de ces artistes se sont entrecroisés au fil des ans sur des enregistrements et sur scène, donnant naissance à la synergie et à l’écoute profonde du groupe, palpable et profondément engageante. Au fur et à mesure que l’album se déroule, les solistes individuels suivent l’énergie puissante et propulsive du collectif vers des altitudes magnifiques ; par moments, l’ensemble tout entier s’envole. Le post-bop est ponctué d’aspects d’avant-garde, évoquant certains des albums Blue Note les plus captivants des années 1960 (McCoy Tyner, Bobby Hutcherson, Wayne Shorter, Eric Dolphy et cetera), tout en représentant clairement la musique d’ici et maintenant.

En s’adressant à tous, tout en honorant la riche histoire de Blue Note, la façon dont le collectif maintient l’héritage du label est, comme le dit Ross, « en étant fidèle à nous-mêmes sans réserve » – avec une créativité abondante et un sens de l’exploration intrépide et audacieuse.

À l’ère du téléchargement de fichiers uniques, il y a quelque chose dans cet album qui me rappelle de l’expérience précieuse de s’asseoir avec un nouvel album, de le déballer et de l’écouter du début à la fin – un continuum immersif de musique.

Sharonne Cohen est une écrivaine, éditrice et photographe basée à Montréal spécialisée dans la musique, les arts et la culture, avec des articles dans DownBeat, JazzTimes, Okayplayer, VICE/Noisey, Afropop Worldwide, The Revivalist et La Scena Musicale.

Dan Spicer: McCoy Tyner & Joe Henderson “Forces Of Nature: Live at Slugs’” (Blue Note)

Alors que je pensais avoir fait ma liste des meilleurs morceaux de 2024, un tube extraordinaire est arrivé à la fin du mois de novembre et a tout fait exploser. « Forces of Nature : Live at Slugs’ » est l’une de ces trouvailles d’archives rares et jamais entendues auparavant qui réécrivent tout simplement les livres d’histoire du jazz. Enregistré en 1966 dans le légendaire club de jazz éponyme de l’East Village de New York, il met en scène un groupe qui n’a jamais fait d’enregistrement en studio et n’a probablement joué que quelques concerts ensemble.

Mais quel groupe ! Cette incroyable formation était co-dirigée par deux des instrumentistes les plus puissants et les plus inventifs de tous les temps : le pianiste McCoy Tyner et le saxophoniste ténor Joe Henderson. À ce stade, chacun d’eux avait déjà atteint le sommet du jazz, à la fois comme sidemen – Tyner avec le Classic Quartet de John Coltrane et Henderson avec l’influent groupe de hard bop d’Horace Silver – et comme leaders lors de leurs propres groupe.

Ils avaient déjà travaillé ensemble, Tyner étant apparu sur trois des dates phares de Henderson au Blue Note au début des années 1960. Pour la session chez Slugs, ces poids lourds étaient rejoints par deux fougueux. À la basse, Henry Grimes, un talent sérieux qui avait fait ses armes en jouant du jazz pur et dur avec Sonny Rollins et d’autres avant de devenir un doyen de l’avant-garde et de travailler avec des artistes comme Albert Ayler et Don Cherry. Pour compléter le quatuor, Jack DeJohnette, qui n’avait que 23 ans et n’était qu’à quelques années de son passage dans l’une des formations les plus aventureuses de Miles Davis.

Ensemble, ils créent un son et une énergie à la fois fermement ancrés dans la tradition et en même temps audiblement en train de s’efforcer de se libérer et de s’élever vers de nouveaux sommets inimaginables. On y trouve un swing profond et un tempo moyen dans « Isotope » de Henderson, extrait de son album « Inner Urge », enregistré en 1964 et sorti quelques mois seulement avant cette date de concert. Il y a une version glorieusement rapide de la valse de Tyner, « The Believer », que John Coltrane avait enregistrée en 1958, quelques années avant que Tyner ne rejoigne son groupe. Et il y a la ballade standard d’une beauté déchirante « We’ll Be Together Again ».

Mais pour moi, l’attraction principale est constituée de deux longs morceaux qui dominent l’album : une explosion de près de 27 minutes de « In ‘N’ Out » de Henderson (le titre de son album de 1965, sur lequel Tyner a joué), et une composition de groupe de 28 minutes intitulée à juste titre « Taking Off ». Sur ces deux morceaux, le tempo est à son comble, chaque musicien repoussant les limites de son endurance et de sa résistance jusqu’à la limite. Grimes pose des lignes de basse furieusement rapides. DeJohnette se déchaîne et s’écrase, gardant un rythme propulsif accentué par d’énormes poussées de puissance qui font un clin d’œil aux innovations musclées de l’ancien compagnon de groupe de Tyner, Elvin Jones. Et les deux leaders prennent de longs solos exploratoires qui débordent d’idées, infatigables dans leur invention et captivants dans leur engagement. C’est révolutionnaire, dangereux et excitant. C’est le son du jazz pur. Et nous avons tellement de chance de pouvoir enfin l’entendre.

Daniel Spicer est un écrivain, présentateur et poète basé à Brighton, dont les articles sont publiés dans The Wire, Jazzwise, Songlines et The Quietus. Il est l’auteur d’un livre sur la musique psychédélique turque et d’une anthologie d’articles des archives de Jazzwise.

Jane Cornwell: Arooj Aftab “Night Reign” (Verve)

En 2021, « Mohabbat » d’Arooj Aftab m’a frappé comme un coup de foudre. Sorti alors que le monde sortait, clignant des yeux, du confinement, il était éthéré mais viscéral, puissant mais délicat, porté par une voix parfaite qui semblait parcourir ses quatre mouvements avec un flair nuancé et une sorte de puissance intergalactique. Il semblait plein d’espoir, apaisant et farouchement provocateur.

« Vu que tu as beaucoup d’amants autour de toi, je ne serai pas l’un de ces amants pour toi », a entonné Aftab en ourdou, des paroles qui – bien qu’écrites dans les années 1920 par le poète estimé Hafeez Hoshiarpuri – laissaient entrevoir une esthétique rebelle. La chanson a remporté le Grammy 2022 de la meilleure performance musicale mondiale, et avec son album de 2021 « Vulture Prince », une œuvre nourrie de chagrin et empreinte de contraste, Aftab a été nominée pour le prix du meilleur nouvel artiste. « Avec cette nomination, je ne me sens plus marginalisée », a-t-elle déclaré.

J’ai ensuite discuté avec la très futée New Yorker pour des publications en Australie et au Royaume-Uni, et – à l’occasion de la sortie de son dernier album glorieux « Night Reign » – pour Everything Jazz. À chaque conversation, la diplômée de Berklee, figure incontournable de la scène jazz et expérimentale new-yorkaise, réitérait sa détermination à repousser les catégorisations trop faciles de sa musique. Car si Aftab a grandi à Lahore, absorbant les formes classiques de musique et de poésie sud-asiatiques, elle a eu des artistes comme Billie, Ella, Frank et Miles en rotation. Elle adorait le punk et le rock, Leonard Cohen et Terry Riley.

Aftab a réuni une multitude d’influences dans une œuvre singulière. « Je n’avais pas de plan directeur pour ce que je voulais faire », m’a-t-elle confié. La prise de risque est essentielle : elle a fait preuve de ses talents d’improvisation avec ses camarades aventuriers new-yorkais, le pianiste/compositeur Vijay Iyer et le bassiste/multi-instrumentiste Shahzad Ismaily, sur leur album « Love in Exile » sorti en 2023, ajoutant une autre dimension à un son qui parle de racines et d’héritages multiples, trouvant son identité dans le mouvement et le changement. Et maintenant, dans la nuit.

« Night Reign » est une collection de morceaux à thème nocturne qui défie les traditions et évoque les fêtes jusqu’à 6 heures du matin, les conversations à travers les décalages horaires et les bouteilles de whisky bues jusqu’à leur dernière goutte. Il s’agit d’un projet impliquant des membres du groupe, dont la harpiste Maeve Gilchrist et le guitariste Gyan Riley – le fils de Terry Riley – aux côtés de stars de la scène de gauche telles que Moor Mother, Chocolate Genius, le vibraphoniste Joel Ross et Iyer/Ismaily ; un enregistrement qui embrasse la liberté des paris créatifs tout en bénéficiant du savoir-faire compositionnel d’Aftab, de son talent pour écrire des arrangements ludiques et intrigants.

Les moments forts sont nombreux : le rock « Bolo Na ». Le premier single « Raat Ki Rani », un morceau sur un étranger séduisant lors d’une garden-party, chanté avec une voix – parce que, pourquoi pas – qui a été légèrement auto-tunée. « No Gui » imagine une conversation entre deux femmes badass de l’histoire, la musicienne/courtisane ourdou du 18e siècle Malaika Chai Banda et la reine guerrière du 16e siècle Chand Bibi, vainqueur des armées mogholes ; « Whisky » est brut, ironique, imprégné du sentiment par défaut d’Aftab de désir et d’aspiration. « Je suis prête à te laisser tomber amoureux de moi », chante-t-elle.

C’est ironique, car j’étais tombé il y a des années. Mais avec “Night Reign”, je suis tombé encore plus fort.

Jane Cornwell est une écrivaine australienne basée à Londres qui écrit sur les arts, les voyages et la musique pour des publications et des plateformes au Royaume-Uni et en Australie, notamment Songlines et Jazzwise. Elle est l’ancienne critique de jazz du London Evening Standard.

Les Back: Meshell Ndegeocello “No More Water: The Gospel of James Baldwin” (Blue Note)

« Nous sommes en décembre et le monde a perdu la boule », déclare Staceyann Chin dans un extrait de l’album de Meshell Ndegeocello « No More Water: The Gospel of James Baldwin ». L’album est un hommage musical à Baldwin à l’occasion du centenaire de sa naissance. Son livre « La Prochaine Fois le Feu » a été publié en 1963 et tire son titre du chant spirituel afro-américain « Mary Don’t You Weep » :

Dieu a donné à Noé le signe de l’arc-en-ciel

Plus d’eau, la prochaine fois le feu

L’album de Ndegeocello reprend la première partie du couplet comme titre. Il met en musique la profonde réflexion de Baldwin sur la violence du racisme en Amérique, montrant ainsi sa pertinence à l’ère de la violence policière, où un enfant noir jouant avec un pistolet-jouet dans la rue à Noël peut se faire tuer.

Cet album est mon album de l’année, non pas en tant que document historique, mais plutôt pour ses qualités prophétiques. Écouter cet album pendant l’hiver 2024, dans une atmosphère politique de peur et de haine, c’était comme entendre un avertissement musical se réaliser, alors que nous regardions la démocratie américaine « reculer dans l’histoire ». L’album, d’une certaine manière, anticipait le pouvoir de la haine et de l’alarmisme dans l’élaboration du résultat politique de l’élection présidentielle américaine de 2024.

Les chansons font appel à des penseurs afro-américains comme James Baldwin et Audre Lorde dans l’esprit des chansons de liberté contemporaines. Ses textures musicales présentent une variété infinie de musique noire contemporaine, du jazz à l’afrobeat en passant par le gospel et le funk, et même un solo de guitare rock post-Hendrix. Les performances vocales de Justin Hicks sur « Travel » et « Eyes » sont des moments forts de l’album. L’album comprend également des harmonies exquises de Kenita Miller et Meshell Ndegeocello sur des morceaux comme « Trouble », qui ne seraient pas déplacées sur un album de Luther Vandross. La musique porte en elle ce que Yeats a appelé une « terrible beauté », une vérité rageuse sur la guerre infligée aux pauvres noirs des villes en Amérique et sur la violence du sexisme et de la suprématie blanche subie par les femmes noires.

Ce n’est pas une musique facile à écouter et elle ne devrait pas l’être. Néanmoins, c’est une musique à laquelle tout le monde doit ouvrir les oreilles. Elle s’attaque à la violence que le racisme inflige aux corps noirs et bruns et aux dommages qu’il cause également aux personnes blanches. Comme l’a fait remarquer le psychiatre et philosophe anticolonialiste Frantz Fanon, le racisme ampute notre humanité commune et la remplace par les masques de la race. Ces masques sont parfois un bouclier défensif et parfois une arme de haine. Comme le dit le narrateur de l’album : « Les gens s’accrochent à la haine pour éviter d’affronter leurs propres blessures. » Il n’y a pas de message politique plus urgent pour notre époque que celui-ci.

Mon morceau préféré de l’album s’intitule « Love ». Il est inspiré de ces lignes de « Fire New Time » de Baldwin :

« L’amour fait tomber les masques dont nous craignons de ne pouvoir nous passer et dont nous savons que nous ne pouvons pas nous passer. J’utilise le mot « amour » ici non seulement dans le sens personnel mais comme un état d’être, ou un état de grâce – non pas dans le sens infantile américain de bonheur, mais dans le sens dur et universel de quête, d’audace et de croissance. »

L’humanité partagée n’est pas un point de départ, mais plutôt une destination qui se situe à l’horizon du futur. L’album de Meshell Ndegeocello est une précieuse provocation musicale vers cette quête difficile de croissance et d’amour radical dans notre monde.

Les Back est sociologue à l’Université de Glasgow. Il est l’auteur de livres sur la musique, le racisme, le football et la culture. Il est également guitariste.

Andrew Taylor-Dawson: Nubya Garcia “Odyssey” (Concord)

Devenue une figure majeure du jazz britannique et ayant remporté un franc succès critique avec son premier album « Source », nominé au Mercury Prize, la saxophoniste ténor Nubya Garcia avait de quoi être à la hauteur avec « Odyssey ». Elle n’a pas déçu.

Quatre ans après ses débuts, Garcia a travaillé sur de nombreux projets entre-temps, de l’album collaboratif « London Brew » qui rendait hommage à « Bitches Brew » de Miles à l’apport de son travail de saxophone émotif aux disques de Nala Sinephro.

Sans se laisser décourager par le poids des attentes, Garcia a pris son temps pour livrer avec « Odyssey » un disque qui la voit évoluer de manière significative en tant que compositrice, offrant une grande variété sonore et une belle palette émotionnelle. C’est un disque complexe et intrigant, mais suffisamment accessible pour plaire à la fois au fan de jazz pur et dur et à l’auditeur qui plonge un orteil dans ces eaux pour la première fois.

Garcia est accompagnée par son groupe de longue date composé de ses compatriotes londoniens innovateurs du jazz Joe Armon-Jones aux claviers, Daniel Casimir à la contrebasse et Sam Jones à la batterie. Le quartet est une unité soudée, qui apporte une réelle créativité et un sentiment de liberté aux compositions variées de Nubya.

La force du groupe est démontrée sur le magnifique « Solstice », qui s’ouvre avec le travail détaillé et brillant au piano d’Armon-Jones, magnifiquement augmenté par la basse de Casimir et la batterie serrée, presque breakbeat de Jones. La ligne de saxophone langoureuse et riche de Garcia glisse sur le dessus du mix, avant qu’elle ne livre l’un des solos les plus percutants du disque.

Tout au long de « Odyssey », les compositions sont poussées à un nouveau niveau d’impact émotionnel par l’ajout de cordes, que Garcia, dans une évolution majeure de sa propre approche compositionnelle, arrange pour la première fois. Elle collabore tout au long de la pièce avec Chineke!, le seul orchestre à majorité noire d’Europe.

Les voix des invités Esperanza Spalding, Richie et Georgia Anne Muldrow sont pleines d’émotion et de tendresse. Garcia elle-même chante sur le morceau « Triumphance », qui clôt l’album. Chaque prestation vocale renforce le thème sous-jacent de l’autonomisation et du dépassement des obstacles. Mais comme il s’agit d’un disque axé sur les instruments, c’est la résonance émotionnelle des compositions qui fait l’essentiel du travail. De l’introspection pleine d’âme à la joie transcendante, Garcia a vraiment livré un album digne du titre « Odyssey ».

Certains grands disques conviennent à des moments ou à des humeurs particulières, mais avec son deuxième album, Garcia a créé un ensemble d’une réelle profondeur. C’est un album qui illustre la diversité et l’adaptabilité de la scène jazz britannique contemporaine, consolidant Garcia non seulement comme l’un de ses grands instrumentistes, mais aussi comme une compositrice prête à fusionner les influences et à prendre des risques.

Andrew Taylor-Dawson est un écrivain et spécialiste du marketing basé dans l’Essex. Ses écrits musicaux ont été publiés dans UK Jazz News et Songlines. En dehors de la musique, il a écrit pour The Ecologist, The Quietus, Byline Times et bien d’autres.

Matt Phillips: Immanuel Wilkins “Blues Blood” (Blue Note)

Cela n’arrive plus souvent de nos jours, mais c’est toujours un plaisir d’entrer dans un magasin de disques et d’être époustouflé par ce qui y est joué. En entrant récemment dans la légendaire librairie londonienne Ray’s Jazz in Foyles, j’ai été immédiatement séduit par un saxophone alto prêcheur et un accompagnement de piano riche en harmonies de Wayne Shorter, portés par une batterie discrète mais « funky ». Qui était-ce ? Kenny Garrett ? Un membre de l’équipe M-Base, Greg Osby ou Steve Coleman ?

L’album conceptuel a une longue tradition dans le jazz, et au cours des cinq dernières années, Immanuel Wilkins s’est employé à l’enrichir. Il a fait ses débuts avec « Omega » en 2020, sorti alors qu’il n’avait que 22 ans, puis « The 7th Hand » en 2022 à une époque où il était également sideman avec Joel Ross, James Francies et Kenny Barron.

Cette année, la sortie de « Blues Blood », inspirée d’un événement multimédia commandé par Roulette, une salle de spectacles de Brooklyn, a eu lieu. S’inspirant de l’histoire des Harlem Six – un groupe d’adolescents faussement accusés de meurtre en 1965 et brutalement battus par des gardiens de prison pour obtenir des aveux – la pièce, qui met également en scène des plats cuisinés, a été diffusée en direct sur YouTube et est toujours disponible.

Coproduit par Meshell Ndegeocello, « Blues Blood » est le premier album de Wilkins à inclure des voix. June McDoom, Yaw Agyeman, Ganavya Doraiswamy et Cecile McLorin Salvant, qui sont les invités sur trois titres, dont l’émouvant « Dark Eyes Smile », font honneur aux excellentes mélodies de Wilkins. Comme le récent « Songwrights Apothecary Lab » d’Esperanza Spalding, cet album est un jalon de jazz vocal, qui emmène le genre là où il n’a jamais été. Les deux morceaux instrumentaux – « Moshpit » et le titre éponyme – sont des exemples de jazz spirituel de premier ordre.

C’est un morceau ambitieux sur le plan harmonique, sans une once de swing traditionnel en 4/4, mais qui sonne immédiatement familier, accessible et accueillant, et qui a un impact émotionnel considérable. Tous ceux qui ont apprécié la musique de Ndegeocello, Spalding, Osby, Robert Glasper ou Shorter après les années 1970 devraient s’y mettre. Nous attendons avec impatience le prochain chapitre de la carrière de Wilkins chez Blue Note.

Matt Phillips est un écrivain et musicien basé à Londres dont les travaux ont été publiés dans Jazzwise, Classic Pop et Record Collector. Il est l’auteur de « John McLaughlin: From Miles & Mahavishnu To The 4th Dimension » et de « Level 42: Every Album, Every Song ».

Jon Opstad : Jan Garbarek « Afric Pepperbird » (ECM)

« Afric Pepperbird » de Jan Garbarek n’était que le septième album du légendaire label ECM, et une véritable percée pour le saxophoniste norvégien et pour le label lui-même. L’album étant réédité cette année dans le cadre de la série de rééditions vinyles de haute qualité Luminessence d’ECM, j’en ai profité pour apprécier pleinement le génie de cet enregistrement essentiel dans les débuts du label, en le réécoutant en profondeur.

Le son de Garbarek à ce stade précoce de sa carrière s’inspire de l’intensité de John Coltrane, Pharoah Sanders et Albert Ayler, mais y associe un lyrisme nordique particulier qui le rend totalement sien. Il y a plus de feu et d’intensité ici que dans de nombreux albums ECM ultérieurs, mais l’enregistrement a toujours toutes les caractéristiques d’un album « ECM ».

C’est un label unique, sans équivalent. Dans ma propre collection de disques, je possède actuellement environ 550 enregistrements ECM sur CD et vinyle, ce qui me permet d’apprécier pleinement la richesse du catalogue musical incroyable du label. En écoutant « Afric Pepperbird » dans le contexte des six albums qui l’ont précédé et des décennies de sorties qui ont suivi, il est étonnant de constater à quel point cet album a jeté les bases de l’esthétique future du label. ECM trouvant ses marques grâce à ces premiers enregistrements, il y a à mes oreilles une magie particulière qui se produit sur « Afric Pepperbird » qui donne l’impression que c’est la première sortie du label à avoir vraiment cette empreinte particulière.

C’est aussi le premier album d’ECM dont tous les membres sont restés étroitement associés au label pendant des décennies. En plus de Garbarek, qui a ensuite enregistré exclusivement pour ECM, les trois autres membres du groupe sont chacun des individus musicaux uniques à part entière, et chacun est devenu un acteur clé du label : le guitariste Terje Rypdal, le bassiste Arild Andersen et le batteur Jon Christensen. Le légendaire ingénieur du son Jan Erik Kongshaug, dont l’ingénierie a grandement contribué à la clarté saisissante de l’enregistrement, est peut-être tout aussi important. Il s’agissait de son premier enregistrement pour ECM et il a réalisé d’innombrables enregistrements pour le label au cours des décennies qui ont suivi jusqu’à sa mort en 2019. C’est également le premier album d’ECM à être enregistré en Norvège, un pays qui allait devenir important musicalement pour l’avenir du label, avec ce qui a été décrit parfois comme un « son du nord » particulier imprégnant nombre de ses sorties.

« Afric Pepperbird » est un grand espace d’exploration texturale. En contraste avec l’intensité des autres morceaux, « Concentus » est un bref et magnifique interlude avec des harmoniques flottantes de contrebasse et Garbarek (inhabituellement) à la clarinette. En plus de la guitare, Rypdal joue du clairon à certains moments, apportant une voix de vent supplémentaire aux instruments de Garbarek. « Beast of Kommodo », au rythme entraînant, se termine avec Garbarek à la flûte, un autre instrument auquel il apporte une voix unique, tandis que vers la fin du morceau-titre, on peut l’entendre au saxophone basse – un instrument rare dans la musique, et dont Garbarek a complètement arrêté de jouer après les années 1970. Le morceau-titre lui-même est l’un des points forts de l’album, soutenu par une batterie incendiaire de Christensen.

Le producteur et fondateur du label Manfred Eicher s’est dit fier du résultat de « Afric Pepperbird ». Il semblerait en effet que ce soit l’album qu’il ait envoyé au pianiste Keith Jarrett pour le convaincre des possibilités d’enregistrement pour le label. En l’écoutant aujourd’hui, il est facile de comprendre pourquoi.

Jon Opstad est un compositeur basé à Londres qui travaille dans le cinéma et la télévision, la danse contemporaine, la musique de concert et des projets d’albums. Ses musiques incluent les succès de Netflix “Bodies” et “Black Mirror”, et le thriller d’Elisabeth Moss “The Veil”, co-composé avec Max Richter.

Freya Hellier: Ethan Iverson “Technically Acceptable” (Blue Note)

Ethan Iverson est-il le musicien le plus modeste du jazz ? « Technically Acceptable » est son deuxième album pour Blue Note et c’est une démonstration virtuose de ses talents de pianiste.

Iverson affectionne particulièrement la formation en trio, et il dirige ici deux groupes ; la majeure partie des morceaux met en vedette le bassiste Thomas Morgan et le batteur Kush Abadey, avec le bassiste chilien Simón Willson et le batteur Vinnie Sperrazza prenant les rênes pour deux morceaux.

Iverson a récemment pris la défense des standards du jazz, et « Technically Acceptable » défend sans difficulté cette idée musicale. En tant qu’auteur, compositeur et spécialiste du jazz, Iverson distille aisément des décennies de styles pianistiques dans son langage musical. Ses changements de style, du jeu stride au blues, des passages d’accords épais aux fioritures impressionnistes vaporeuses, sont éblouissants. Il revient constamment en arrière tout en regardant vers l’avant.

Mais ne vous laissez pas décourager par tous ces discours techniques : Iverson swingue avec beaucoup de force mais avec la grâce d’un maître du piano schubertien. Sa musique est d’une sincérité d’acier, mais tout est empreint d’esprit et de gaieté .

11 des 13 morceaux sont composés par Iverson, et avec tous sauf un qui durent moins de cinq minutes, « Technically Acceptable » donne l’impression de feuilleter un carnet d’idées et d’expérimentations qui ont été affinées dans leur forme la plus concentrée et la plus percutante. Le morceau d’ouverture « Conundrum » en est un excellent exemple : écrit pour un « jeu télévisé non encore produit », c’est un exercice amusant de spéculer sur le brief créatif qui a inspiré chaque morceau.

Fidèle à la tradition du jazz, Iverson a toujours repris des chansons pop (avec un grand succès avec The Bad Plus). Il s’attaque ici à « Killing Me Softly With His Song » de Roberta Flack. L’impact de cette chanson est souvent atténué par son omniprésence dans les playlists radiophoniques, mais Iverson la fait briller avec ses riches harmonisations et ses solos sobres. Il y a quelque chose d’étrange et de chargé dans cette interprétation profondément familière mais subtilement modifiée.

Il y a aussi une reprise de « Round Midnight » au thérémine, digne d’un film muet, qui regorge tellement de mélodrame qu’elle mérite sa propre cape et son propre candélabre. Cet instrument notoirement délicat et sans les mains est joué avec une sensibilité chantante par Rob Schwimmer.

Pour la première fois chez Blue Note, une sonate pour piano en trois mouvements complète la collection, et c’est ici qu’Iverson explore sa vaste palette d’instruments musicaux. Bien qu’elle soit toujours clairement jazz, sa sonate côtoie Gershwin et Ravel et est dédiée à Yegor Shevtsov, un collègue pianiste du Mark Morris Dance Group à qui Iverson attribue le mérite d’avoir contribué à rendre son jeu un peu plus « techniquement acceptable ».

Aussi séduisant pour les puristes que pour les nouveaux venus aventureux, Iverson est un musicien libre d’esprit profondément ancré dans le jazz et dont on voit qu’il aime toutes les musiques. « Techniquement magistral » serait un titre plus précis, mais où serait le plaisir dans tout ça ?

Freya Hellier est rédactrice en chef pour Everything Jazz. Basée à Glasgow, elle a passé de nombreuses années à créer des émissions radiophoniques et des podcasts sur la musique et la culture pour BBC Radio 3, Radio 4 et au-delà.

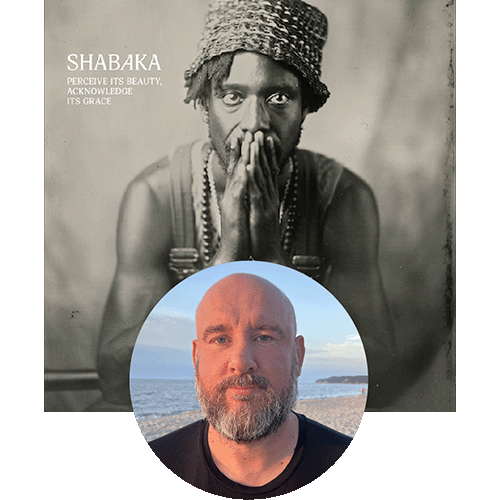

Stephan Kunze: Shabaka “Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace” (Impulse!)

Il existe des similitudes indéniables entre « New Blue Sun », l’album d’André 3000, nominé aux Grammy Awards et qui a marqué un tournant dans sa carrière, et « Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace », l’album de Shabaka Hutchings, sorti en 2024. Une collaboration entre les deux semblait presque inévitable – et ils viennent d’en sortir une, sur le dernier EP de Shabaka, « Possession ».

Les deux artistes étaient autrefois connus pour leur talent exceptionnel : Dre pour le rap, Shabaka pour le saxophone. Mais sur leurs derniers albums, ils ont décidé de changer de registre. Inspirés par le jazz spirituel des années 1970, ils se sont tournés vers le même instrument, la flûte. Dre a passé quelques années à apprendre et à perfectionner ses compétences, Shabaka seulement quelques mois. Comme il a joué des instruments à vent toute sa vie, j’imagine qu’il avait un léger avantage sur l’ancien rappeur et novice.

Malgré toutes ces similitudes, leurs albums sonnent très différents. Et même si j’ai vraiment apprécié « New Blue Sun », l’album de Shabaka est simplement le plus abouti. Alors que l’album d’André se compose d’improvisations tentaculaires qui durent parfois de dix à quinze minutes, le matériel de « Perceive Its Beauty » est concis et va droit au but. Plus d’écriture de chansons, moins de bricolage.

La musique est tout aussi joyeuse, avec ses flûtes exotiques et ses harpes paradisiaques. L’un des morceaux principaux, « I’ll Do Whether You Want », est un morceau électronique aérien produit par Floating Points – qui a travaillé avec la légende du jazz spirituel Pharoah Sanders avant sa mort sur un album brillant – et l’icône new age Laaraji. D’autres chansons mettent en vedette des artistes aussi divers que le rappeur indépendant Elucid, la chanteuse/compositrice Lianne La Havas ou le poète de spoken word Saul Williams.

En mettant le saxophone de côté, Hutchings a dû se libérer d’un poids considérable. Sa maîtrise de l’instrument avait fait de lui une figure vénérée de la scène jazz du sud de Londres dans les années 2010, mais dans plusieurs interviews, il a expliqué comment il avait commencé à se sentir limité par les attentes, ce qui l’a amené à détester le saxophone. La flûte lui permet de s’exprimer à nouveau librement, sans aucune pression de devoir être techniquement parfait. (Pour quelqu’un qui ne joue que depuis quelques mois, sa maîtrise du shakuhachi est cependant assez proche de la perfection.)

Le travail d’un artiste n’est pas de répondre aux attentes de ses fans. Son travail consiste à écouter et à rester fidèle à son appel intérieur – et si cela vous appelle à commencer à jouer de la flûte de bambou japonaise après des décennies de saxophone jazz, alors c’est exactement ce que vous devez faire. Avec cet album, Shabaka a sûrement déçu certains fans inconditionnels, mais je le félicite de ne pas avoir choisi la voie facile – pour moi, il est un brillant exemple d’un véritable artiste intègre.

Stephan Kunze est rédacteur en chef de Everything Jazz. Il est écrivain, consultant et auteur de livres basé en Allemagne. Il publie zensounds , une newsletter sur la musique et la culture expérimentales.

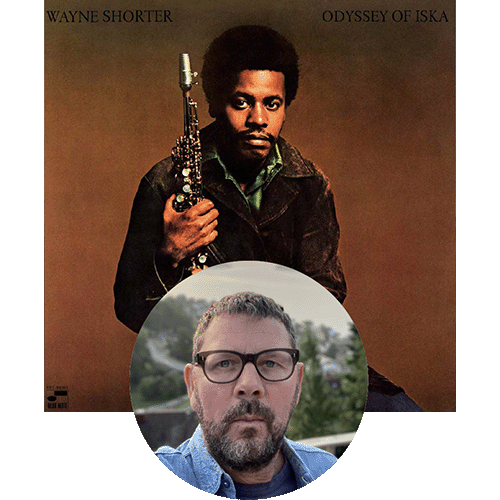

Andy Thomas: Wayne Shorter “Odyssey of Iska” (Blue Note)

Produit par Duke Pearson, enregistré aux studios A&R de New York le 26 août 1970 et sorti l’année suivante, « Odyssey of Iska » était le dernier album de la première période Blue Note de Wayne Shorter qui avait commencé en 1964 avec « Nightdreamer ».

La session a eu lieu peu de temps après que Shorter ait quitté le Miles Davis Quintet avec lequel il avait joué et composé depuis 1964, et peu de temps avant de rejoindre Weather Report.

En tant que tel, il peut être écouté comme un album pivot, le saxophoniste cherchant à approfondir ses expérimentations sur « Super Nova » de 1969 parallèlement à son autre album de fusion jazz mondial « Moto Grosso Feio » issu de la même session que « Odyssey of Iska ». J’avais l’album sur une vieille réédition des années 1970, mais cette année, je me suis fait plaisir avec ce magnifique pressage de 180 grammes dans le cadre de la série Blue Note Tone Poet.

Avec Shorter au ténor et au soprano et un groupe sérieux incluant Dave Friedman au vibraphone et au marimba, Gene Bertoncini à la guitare, Ron Carter et Cecil McBee à la basse et trois batteurs (Billy Hart, Alphonse Mouzon et Frank Cuomo), la proto-fusion de l’album était extrêmement prémonitoire. Elle le semble encore plus maintenant avec ce pressage audiophile sérieux, masterisé à partir des bandes analogiques originales, mettant en valeur chaque nuance de l’incroyable talent musical.

L’album a été enregistré en hommage à la fille de Shorter, Iska, née l’année précédente avec de graves lésions cérébrales. Les titres en un seul mot « Wind », « Storm », « Calm », « Joy » décrivent parfaitement l’atmosphère sonore immersive qui y règne et font référence au chemin spirituel de Shorter dans le bouddhisme de Nichiren.

Dès que vous posez l’aiguille sur le jazz ambiant et sombre du morceau d’ouverture « Wind », vous savez que celui-ci va frapper fort. Avec les cuivres exploratoires de Shorter naviguant dans un maelström profond de marimba, de basse, de guitare et de percussions, c’était aussi avancé que tout ce que Blue Note avait fait à l’entrée des années 1970.

Pour de nombreux critiques, le morceau le plus marquant de l’album est la version de 12 minutes de « De Pois do Amor, o Vazio (After Love, Emptiness) » de Bobby Thomas, qui illustre l’intérêt croissant de Shorter pour la musique brésilienne. Mais à mes oreilles, Shorter et son groupe de poids lourds gardent le meilleur pour la fin avec la fusion abstraite et caverneuse de « Joy ». Un signe avant-coureur qui sonne encore aujourd’hui comme le futur.

Andy Thomas est un écrivain basé à Londres qui a contribué régulièrement à Straight No Chaser, Wax Poetics, We Jazz, Red Bull Music Academy et Bandcamp Daily. Il a également écrit des notes de pochette pour Strut, Soul Jazz et Brownswood Recordings.

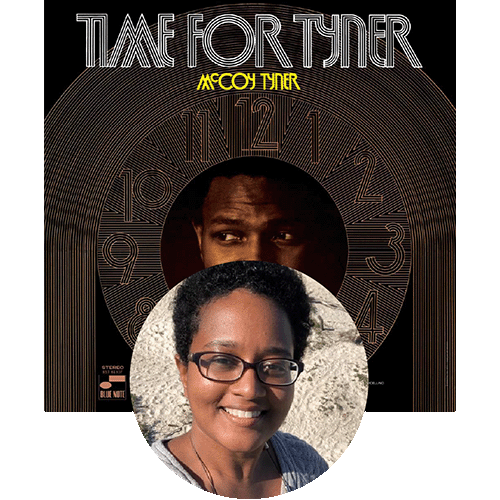

Shannon Ali: McCoy Tyner “Time For Tyner” (Blue Note)

La musique que j’écoute le plus en ce moment est le jazz de la fin des années 1960 et du début des années 1970, comme celui de Charles Mingus, Herbie Hancock, Sun Ra et McCoy Tyner. Malgré la pureté de leur son ou les prouesses de ces musiciens, on entend une surabondance d’individualité, d’idées et, surtout, de liberté dans chaque note qu’ils jouent. Soixante ans plus tard, nous sommes à nouveau confrontés à une époque sans précédent où nos droits en tant qu’individus sont amputés un par un. Avec des albums comme « Time for Tyner », ces artistes ont repoussé les limites musicales et ont remis en question nos pensées et nos perspectives, en particulier autour de l’identité noire, alors que l’Amérique traversait peut-être son plus grand changement.

Compléter le quartet de John Coltrane, aux côtés du batteur Elvin Jones et du bassiste Jimmy Garrison, n’est pas une mince affaire, car il s’agit sans doute de l’un des groupes les plus marquants de la musique. Tyner est devenu un innovateur du piano jazz, réputé pour son style intense à la main gauche et sa vaste gamme mélodique. Ses dons étaient illimités, notamment sa capacité à créer un son à la fois mélodique et percussif. Je me souviens très bien d’une de ses nombreuses performances au Blue Note, lorsque j’étais suffisamment près pour entendre son son résonner et sentir des rafales de vent à chaque fois qu’il jouait.

À quelques mois de son 30e anniversaire, au printemps 1968, Tyner était en quête de nouveaux horizons. Avec son troisième album Blue Note (et son neuvième album studio au total), « Time for Tyner » met en vedette un quartet – le bassiste Herbie Lewis, le batteur Freddie Waits et le vibraphoniste Bobby Hutcherson – impatient de faire ce voyage intrépide avec lui.

Cela démarre avec des compositions originales de Tyner, « African Village » et « Little Madimba », complétées par des standards comme « I Didn’t Know What Time It Was » et « I’ve Grown Accustomed to Her Face ». « Time for Tyner » est l’un des nombreux albums marquants de cette période, mettant la section rythmique au premier plan, sans cuivres ni voix. Il met non seulement en valeur l’immense talent de Tyner, Hutcherson, Waits et Lewis en tant qu’artistes, mais leur sert également de plate-forme pour questionner collectivement, voire reprocher, le climat politique à travers la musique.

Shannon Ali (Shannon J. Effinger) est journaliste indépendante dans le domaine des arts et critique culturelle depuis plus de dix ans. Ses écrits sur le jazz et la musique paraissent régulièrement dans le New York Times, le Washington Post, le Guardian, W Magazine, NPR Music et Pitchfork, entre autres.